Alles was Recht ist – Die kanonistische Sanblasiana-Sammlung in Cod. 213 der Dombibliothek

Kirchenrecht ist langweilig? Nicht in dieser Handschrift! Ineinander verschlungene Flechtbänder, die Vogelleiber bilden und in Hundsköpfen enden, eröffnen den spektakulären Reigen iroschottischer Buchkunst rund um die scheinbar trockenen Konzilstexte. Die Glaubenssätze der Kirche werden damit künstlerisch auf eine Ebene mit den Evangelienbüchern gestellt – wie das nizänische Glaubensbekenntnis von 325 zeigt, reicht ihre Bedeutung schließlich bis auf den heutigen Tag.

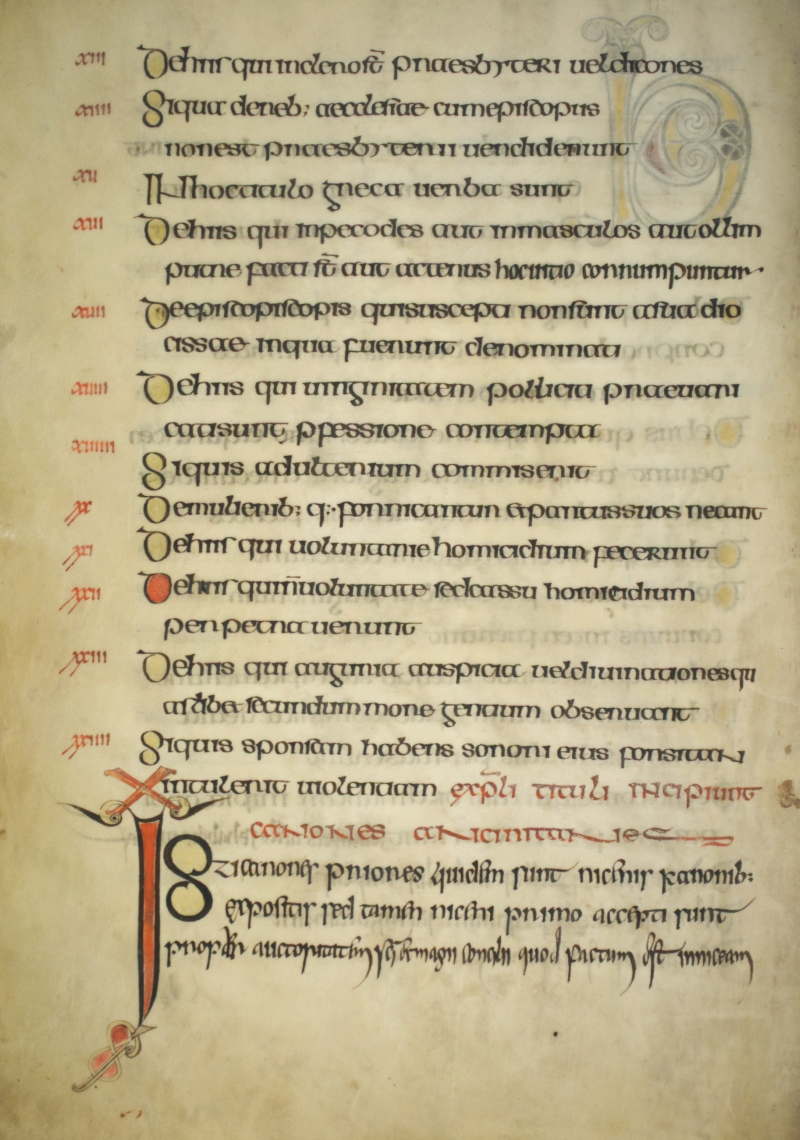

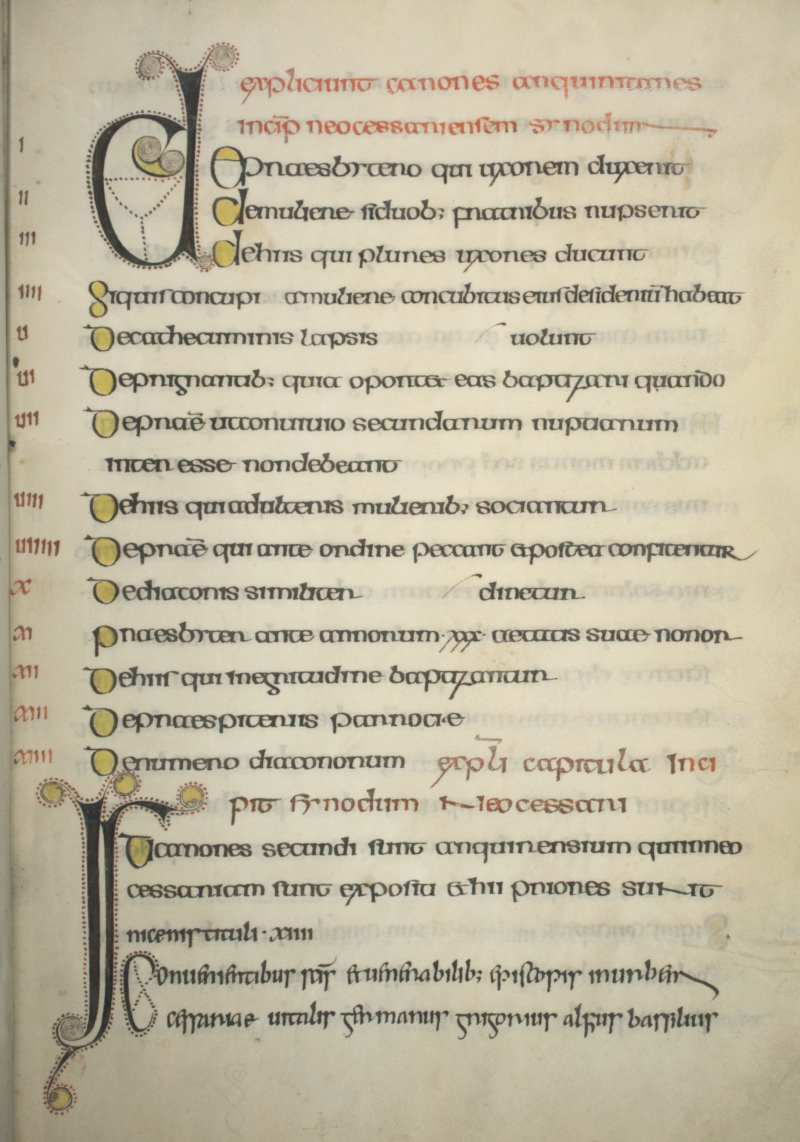

Mit dieser Handschrift betreten wir das schwierige Feld der Sammlungen kirchenrechtlicher Vorschriften. Für den Aufbau kirchlicher Strukturen in missionierten Gebieten waren sie genauso nötig wie für das Alltagsleben in etablierten Gemeinden, sofern moralische und theologische Fragen berührt waren. Die Sammlungen bestehen in der Regel aus den Beschlüssen der ökumenischen Konzilien (canones) sowie den sogenannten Dekretalen, d.h. päpstlichen Antwortbriefen auf kirchliche Rechtsfragen (fol. 1r). Die verbreitetste Canones-Sammlung wird als Collectio Dionysio-Hadriana bezeichnet, weil sie von Dionysius Exiguus (dem „Erfinder“ unserer Zeitrechnung) um das Jahr 500 zusammengestellt und durch Papst Hadrian I. (772-795) ergänzt worden war. Bei Cod. 213 liegt dagegen eine wesentlich ältere Sammlung vor. Diese entstand wohl zur Zeit des Papstes Hormisdas (514-523) in Italien, erhielt aber den Namen Sanblasiana – das vermeintlich älteste Manuskript dieser Sammlung lag im Benediktinerkloster St. Blasien im Schwarzwald, befindet sich heute jedoch in St. Paul im Lavanttal (Kärnten). Dieses und die fünf anderen noch erhaltenen Zeugen der Sanblasiana-Sammlung stammen erst aus dem 8., wie unsere Handschrift, oder dem beginnenden 9. Jahrhundert.

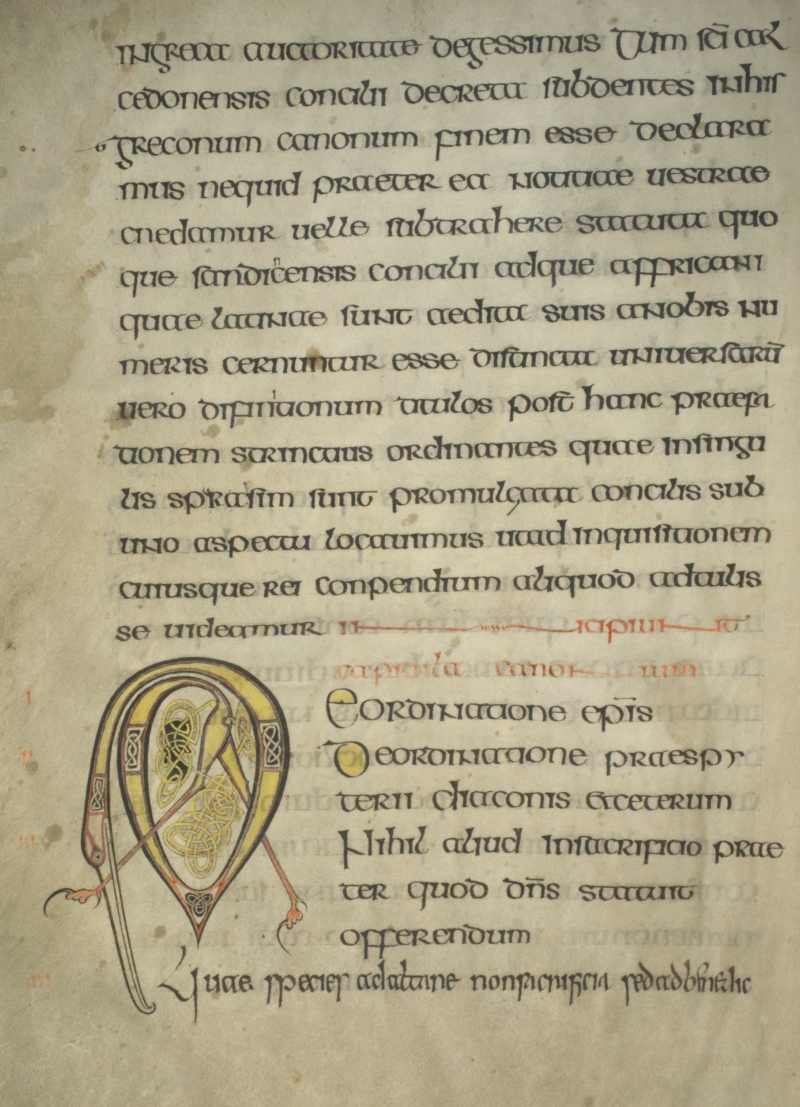

Die Sanblasiana-Sammlung, deren älteste Handschriften somit verloren sind, enthält das gesamte kirchliche Recht der ersten fünf Jahrhunderte, d.h. die Beschlüsse der orientalischen, griechischen, afrikanischen und römischen Konzilien sowie die Dekretalen der Päpste von Siricius (384-398) bis Leo I. (440-461). In Cod. 213 beginnen die Konzilskanones mit den als apokryph geltenden Canones apostolorum aus dem 3. Jahrhundert (fol. 2v), gefolgt von den Beschlüssen des im Jahr 325 tagenden Konzils von Nizäa (fol. 10r). Dieses für die gesamte Kirche geltende Konzil, dessen 1700-jähriges Jubiläum aktuell gefeiert wird, legte gegen die Lehren des Presbyters Arius fest, dass Christus eines Wesens mit Gott sei – eine Bestimmung, die auf dem 381 abgehaltenen Konzil von Konstantinopel (fol. 59r) zum heute noch üblichen Glaubensbekenntnis ausformuliert wurde.

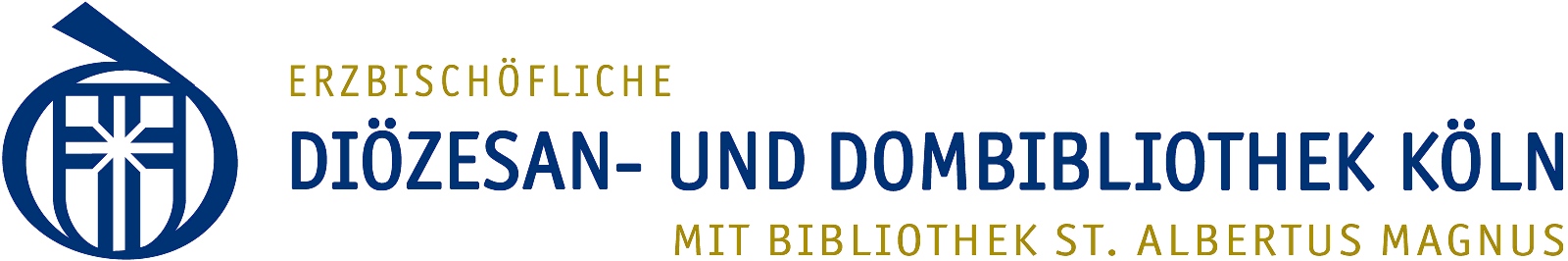

Der Kölner Codex 213 gilt dabei als die mit Abstand spektakulärste und wertvollste kanonistische Handschrift des westeuropäischen Frühmittelalters. Gerne folgt man diesem Urteil schon mit Blick auf die Eingangszierseite: Ineinander verschlungene Flechtbänder in den Farben Minium, Gelb und Grün füllen, erst auf den zweiten Blick als Vogelleiber erkennbar, den schwarz konturierten Rahmen, der sich oben links öffnet und mittig in Hundsköpfen ausläuft (fol. 1r). Noch rätselhafter, weil ornamental verschlungen, erscheinen die Initialbuchstaben D und O in der oberen Hälfte sowie eine bis zur Unkenntlichkeit stilisierte Buchstabenfolge in der rot umrandeten Kartusche darunter. Mit Kenntnis des Textes, bei dem es sich um das Vorwort des Dionysius Exiguus zu seiner Sammlung handelt, das hier der Sanblasiana-Sammlung hinzugefügt wurde, ergibt sich ein „Domino vene[rando mihi patri Stefano episcopo]“ – auf Deutsch: „Meinem verehrten Herrn und Vater Stephanus, dem Bischof“ (von Split, dem Heimatbistum des Dionysius). Erst wer bis zur Rückseite liest, erkennt also den Sinn der Buchstaben – ein Phänomen, das wie die verschlungenen Flechtbänder (fol. 4v) an die Evangelien-Handschriften aus Kells, Durrow oder Lindisfarne erinnert.

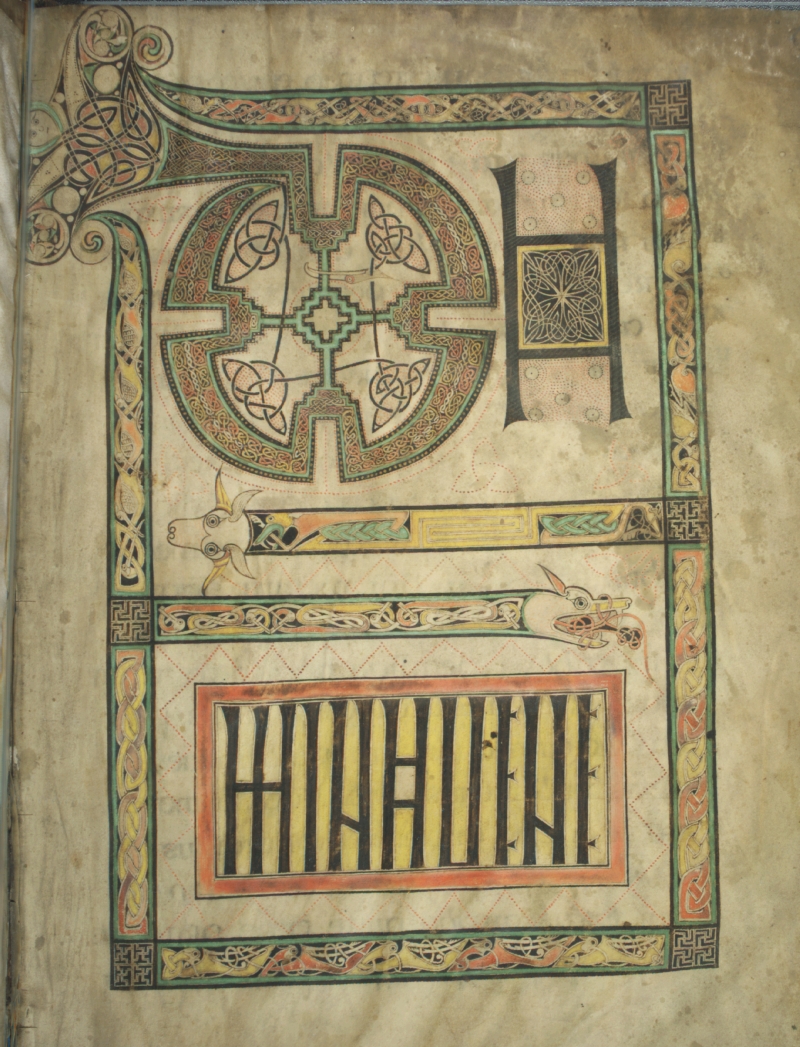

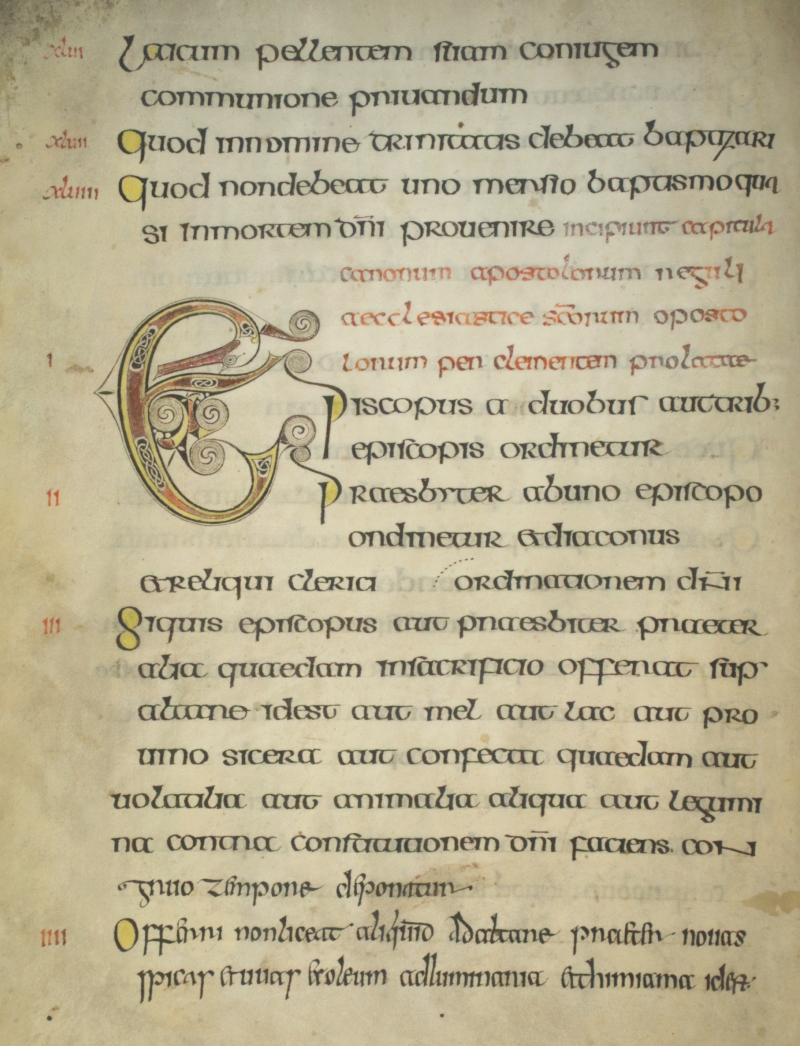

Tatsächlich ist Cod. 213 ein herausragendes Beispiel der sogenannten insularen Buchhandschriften. Darunter fasst man die Erzeugnisse der irischen, schottischen und angelsächsischen Gebiete seit ihrer Bekehrung zum Christentum zusammen, deren Kunst und Schrift stark keltisch geprägt sind. Dort entwickelten sich eine vollrund ausgeprägte Halbunziale sowie eine sehr schmal und spitz geschriebene Minuskelschrift, beide mit dreieckigen Ansätzen an den Schäften. Beide Schriften finden sich auch in Cod. 213, außerdem noch eine eher stumpf geschriebene Minuskel – eine Kombination, die nach Bernhard Bischoff typisch ist für die angelsächsische Schrift des 8. Jahrhunderts (fol. 19v). So steht Cod. 213 zwischen dem um 675 entstandenen Book of Durrow und dem um 800 datierten Book of Kells (beide heute in Dublin) und wurde lange Zeit in den Norden Englands (Northumbrien) verortet. Allerdings kommen auch iroschottische Klostergründungen auf dem Kontinent infrage, etwa das Skriptorium der um 697 vom hl. Willibrord († 739) gegründeten Abtei Echternach. Dass auf vielen Seiten unserer Handschrift ausgerechnet die letzten drei Zeilen in spitzer Minuskel geschrieben sind, wurde daher auch als Nachweis der insularen Herkunft eines Schreibers auf dem Kontinent verstanden. Sie könnten jedoch genauso eine versteckte Doxologie, also Ehrung des dreifaltigen Gottes symbolisieren (z.B. fol. 126v).

Vom Schreiber stammt wohl auch die Initialkunst von Cod. 213, da sie stets aus der Schrift entwickelt wird. Die halbunzialen Buchstaben werden dabei verfremdet zu kreisrunden, viereckigen oder rautenförmigen Gebilden und sind entsprechend schwer lesbar. Wie die Eingangszierseite enthalten sie die typisch insularen Flechtbandfüllungen sowie Buchstabenenden in Form von Vogelköpfen, Spiralen oder Flechtbandkronen (fol. 2v, 4v, 10r usw.). Die Initialen niedrigeren Ranges erwachsen stark ausschwingend aus der insularen Minuskel, bestehen teilweise aus zu Ligaturen gebundenen Buchstaben und werden stets rot um- oder bepunktet (fol. 25r, 39r, 59r).

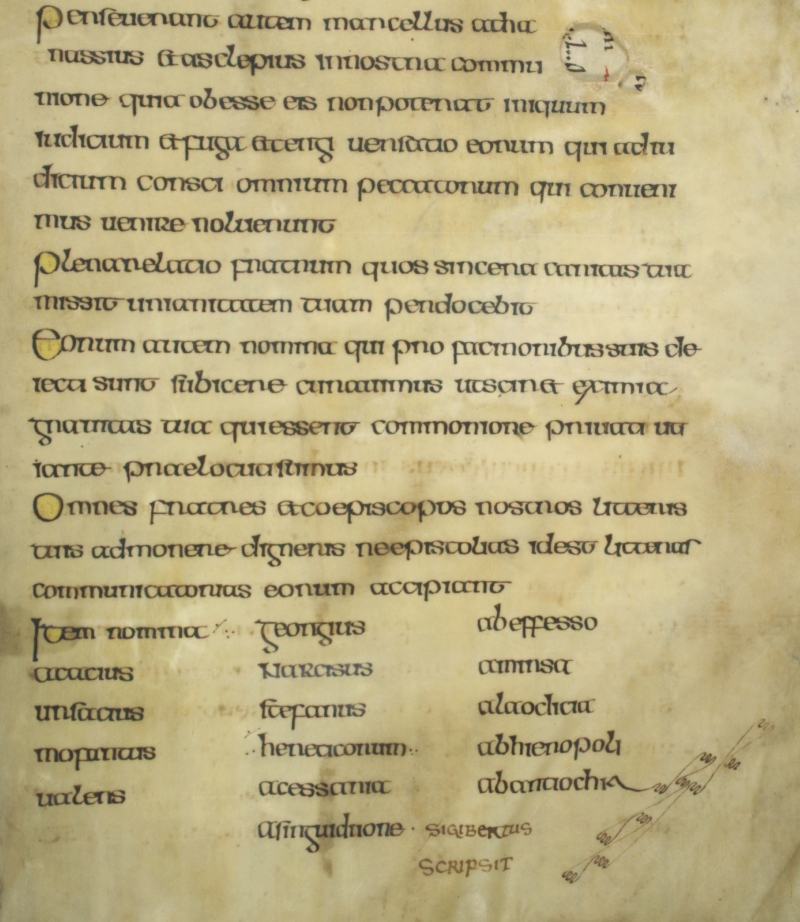

Zur Freude der Forschung hat ein Schreiber auf dem letzten Blatt seinen Namen angegeben: „Sigibertus scripsit“ wurde auf fol. 143r, am Ende der Teilnehmerliste des Konzils von Sardika (343), nachgetragen. Natürlich dachte man zunächst, dieser Eintrag würde vom Schreiber der gesamten Handschrift stammen, zumal derselbe Sigibertus im noch älteren Cod. 212 der Dombibliothek ein „Sigibertus bindit libellum“ – „Sigibert hat dieses Buch gekauft“ – hinterließ. Er sei ein angelsächsischer Gefährte des hl. Willibrord gewesen, habe Cod. 213 möglicherweise in Echternach geschrieben und ihn dann zusammen mit Cod. 212 nach Köln gebracht. Schon die Schriftzüge lassen diese Annahme jedoch als Wunschdenken erscheinen, denn die Mischung aus Unzialis und Minuskelschrift zeigt überhaupt keine Übereinstimmungen mit den angelsächsischen Schriften des Codex. Da sie außerdem in einer anderen Tinte geschrieben ist, handelt es sich vermutlich schlicht um eine Federprobe. In der nächsten Kolumne werden wir diesem Sigibert noch ein wenig nachgehen; als Schreiber der kanonistischen Handschrift Cod. 213 kommt er jedenfalls nicht infrage.